“2025 比特币挖矿收益” 的讨论热度,背后是行业的极端分化与普通投资者的认知误区。结合 2025 年算力数据、矿企动态及监管定性可知,当前比特币挖矿已形成 “巨头盈利、散户血亏” 的格局,普通参与者收益近乎归零,且在我国所有挖矿活动均属非法金融活动,参与者面临资产损失与法律追责的双重危机。需从收益现状、核心矛盾、非法风险三方面拆解真相。

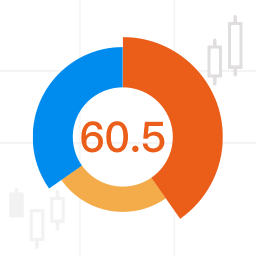

2025 年比特币挖矿收益呈现显著分化,散户已无生存空间。对大型矿企而言,凭借规模效应与低成本能源尚可维持收益:美国矿企 MARA 3 月产出 829 枚比特币,持有量增至 47531 枚;Bitdeer 在埃塞俄比亚布局的矿场依托 0.036 美元 / 度的低价电力,具备成本优势。但对普通投资者而言,收益早已沦为负数:2025 年比特币网络算力攀升至 888.37 EH/s,挖矿难度创 123.23T 的历史新高,一台顶配家用电脑日均仅能挖 0.0018 枚,需 556 天才能凑满一枚。以 RTX 4090 显卡挖矿为例,日均电费 18 元,一年电费超 6500 元,扣除成本后收益所剩无几,若算上设备折旧更是血亏。这种 “强者恒强” 的格局,本质是算力集中化导致的行业垄断,散户入局即沦为 “韭菜”。

影响 2025 挖矿收益的核心矛盾,已从 “算力竞争” 转向 “成本与政策博弈”。成本端,美国关税新政推高矿机价格 22% 至 36%,大型矿企需花费 200 万至 350 万美元包机运输设备以规避关税,中小参与者根本无力承担。政策端,全球监管呈现 “两极分化”:美国亚利桑那州通过法案保护挖矿权利,商务部甚至计划打造 “比特币战略储备”;而俄罗斯 10 个地区全面禁止挖矿,伊尔库茨克州禁令延续至 2031 年,非法挖矿还将被纳入刑事犯罪。更关键的是,能源成本成为收益 “生死线”—— 美国允许矿企在天然气田附近建电厂,而国内居民电价下的挖矿行为,必然陷入 “电费比收益高” 的死循环。

在我国,讨论 “2025 比特币挖矿收益” 已无意义,其非法属性注定风险远大于收益。法律层面,我国早已明确虚拟货币挖矿属非法金融活动,相关行为涉嫌非法经营罪。2023 年远安警方打掉的挖矿团伙中,26 名涉案人员全部获刑,主犯刑期超十年,即便仅提供算力支持也难逃追责。资产层面,风险堪称 “多重打击”:一方面,散户挖矿收益覆盖不了成本,设备最终沦为废铁;另一方面,矿场被查处时资产将被全部没收,2025 年国内多地开展的 “清退非法挖矿” 行动中,已有大量矿机被依法收缴。更残酷的是,因交易非法,投资者即便通过挖矿获得比特币,也无法合规变现,资金链断裂成为常态。

识别挖矿陷阱需把握三个核心:凡是宣称 “家用电脑能挖矿盈利” 的,必是骗局;凡是要求 “投入巨资购买矿机加盟” 的,必是收割;凡是在国内组织挖矿活动的,均属非法。2025 年乐山市警方侦破的案件显示,部分骗子借 “挖矿返利” 噱头搭建资金盘,本质与 “香蕉币” 骗局如出一辙。

2025 年的比特币挖矿收益,对巨头是 “政策红利下的博弈”,对散户则是 “注定亏损的陷阱”。在我国监管的全链条打击下,任何挖矿行为都不受法律保护。与其纠结收益多少,不如认清其非法本质,远离比特币挖矿及所有虚拟货币活动,选择合规金融产品,才是守护资产安全的唯一路径。